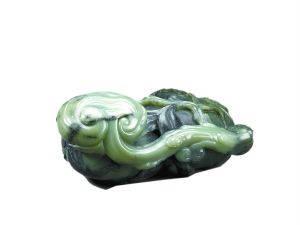

明清玉器是海淀區博物館藏品的特色之一,1999年出土于上地高新技術產業基地迷笛音樂學校的一件“事事如意”玉擺件即為其中的珍品。該器長17厘米,寬9厘米,厚7.5厘米。碧玉質地,有綹裂,碧綠與墨色相互交融,色澤自然深沉。采用圓雕技法,根據玉料材質,雕琢出一雙豐滿碩大的柿子承托著一柄“S”形如意。柿子折枝帶葉,并蒂突臍,如意呈靈芝形云頭狀,握柄處生出兩片小靈芝,莖部用平行陰線表現出縱向的植物質感。器物整體設計精巧,雕工細膩,是清乾隆時期宮廷陳設器。

如意一般認為起源于秦漢,早期具有輔助宣講、清談、記事的實用功能,后期逐漸被賦予某些意識形態的寓意。敦煌莫高窟第159窟《文殊變》壁畫就是通過手持如意的造型設計來體現菩薩的“妙德”與“大智”。清朝時期,如意被廣泛用于皇帝賞賜、宗教禮儀、居室陳設等多方面。隨著如意使用范圍的擴大,人們在如意旁邊輔以柿子、筆錠等,寓意“事事如意”、“必定如意”等美好愿望。1986年海淀區雙榆樹小區出土的一件清代白玉佩飾,即在兩柄如意的交叉處篆刻“萬年”二字,寓意“萬年如意”。

清朝以前,體積較大的玉如意實物比較少見,這主要是受大塊玉料稀缺、不容易得到的因素影響。清乾隆二十五年(1760年)以后,隨著邊疆戰事的平息,從新疆專門供應給皇家御用的玉器原料劇增,這為包括如意在內的玉擺件作品的創新和發展提供了豐富的原料。同時,養心殿造辦處也匯集了大量高水平的能工巧匠。宮廷匠師們集上等原料和高超技藝于一身,借鑒繪畫、雕刻等藝術特點,運用陰刻、浮雕、鏤空、巧色等表現手法,設計制作出了各種各樣的宮廷玉器,涉及陳設、器皿、佩飾等多種器類。這一時期玉料以青玉、碧玉為多,其中,碧玉色深者如蕉葉,色淡者如綠草,常夾帶黑色墨斑。由于許多器物用料厚重,又多采用山料玉,綹裂的情況時有發生。這件“事事如意”玉擺件即充分體現了這些時代特征。

需要注意的是,這件“事事如意”玉擺件是在地表下不足一米的地方偶然發現的,同時出土有一件“大清乾隆年制”款銅胎琺瑯錦地開光西洋人物撇口尊,兩件器物埋藏時沒有足夠的保護措施,均為淺坑裸埋。出土地點與圓明園隔河相望,筆者推測這兩件器物很可能是圓明園遭劫后被人緊急埋于此處的。